新作&おすすめアニメのすべてがわかる!

「月刊ニュータイプ」公式サイト

「ぼくらの7日間戦争」監督・村野佑太&脚本・大河内一楼対談(後編)「こんな体験がしてみたかった」

12月13日(金)より全国劇場公開となるアニメーション映画「僕らの7日間戦争」。村野佑太監督と脚本の大河内一楼さんにうかがった対談取材。いよいよ後編は、「7日間戦争」から浮かび上がる“今”のお話です。ぜひお楽しみください。

――タイトルが漢数字からアラビア数字に変わった理由もうかがえますか?

村野 絵コンテに入るまでは「七日間戦争」で進めていたんです。でもふと、今の子供に向けてつくるなら見た目ももう少し柔らかくしたい、と思い立って提案しました。先ほど大河内さんがお話されたように、「ぼくらの七日間戦争」というタイトルでは実写映画の名作がすでにある。サブタイトルを付けずに、リスペクトを込めながら違う方向を示すにはどうするか考えて、「7」としました。タイトルの真ん中ですし、7人の子供たちの物語であることも込められるなと。印象に残るタイトルになったんじゃないかと思っています。

――本作にはスマホやSNSを通じた若者たちの心の在処、といったものの描き方も特徴的です。本作を通じて、若者像をどう捉えていったのでしょうか。

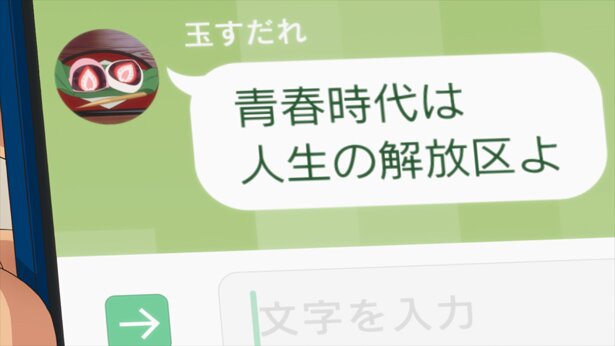

村野 僕たちとは違い、子供たちにとってネットやスマホは物心がついた時から自然に使っているツールなんですよね。今回、高校生にヒアリングを行ってみて、そこに違和感はまったく感じていないようなんです。同時に、自分とネットのなかの人格を使い分けている子が多いとも感じました。取り立てて、描き出すというよりも、子供たちの興味にすごくつながっているものを並べた結果、今の形になったという感じでしょうか。

大河内 今の高校生を描くのに、スマホを持っていないってすごく不自然なことですよね。このツールは子供たちの世界の認識を変えたと思います。僕が子供のころは、歩いていける範囲の人とテレビの人くらいしか世界は存在してなかったけど、でも、今は違う。友達だって学校のなかだけじゃない。

――確かにそうですね。

大河内 でも、友達がほしいとか、恋人がほしいとか、根源的な願望は実はそんなに変わってないんですよね。ツールが違うので、表現の仕方が変わっただけで。

――子供たち同様、大人の描かれ方も実写映画から大きく変わっています。

村野 高校生へのヒアリングで衝撃だったのは、「大人は味方です」と言ったことです。大人に反抗しなくても、今、手元にあるツールで不自由しない。ある種、ねじ伏せてくるような大人に対抗するツールにもなり得るものですからね。だから、大人を“強力な敵”には難しいだろうと。それから、原作小説を読んだり、実写映画を見た当時の子供が、今、大人になってるんですよね。「大人はこう言うものだ」と考えられていたけど、実際なってみれば、いろんな大人がいるんだと。

大河内 実写映画に出てくる先生は、ものすごく漫画っぽいですよね。明らかにリアルではない。でもそれは、現実の役者が芝居しているから成立していて、アニメの絵で、あの芝居をすると、児童向けアニメになってしまう。それに今は大人とひと言に言っても、いろいろな大人がいる。千代野議員みたいな嫌な大人もいれば、本多みたいな大人と子供の中間地点みたいな大人もいる。

村野 本多ともうひとり、後藤というのも僕のお気に入りキャラなんです。

大河内 後藤、いいですよね。関(智一)さんの演技も最高です 。

村野 あの2人は僕のなかで対になっています。今、大河内さんがおっしゃってくださいましたように、いろんな大人を示したくて。2人の動向もたのしんでいただけたらいいなと思っています。

――ありがとうございます。改めて本作の見どころをお2人からうかがってお話を締めようと思います。

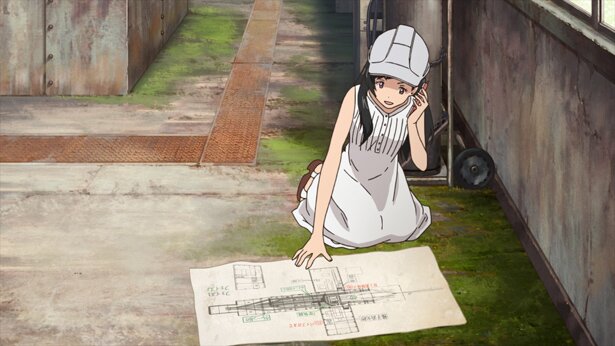

村野 物語の舞台となる石炭工場は、8人目のキャラクターだという思いで描きました。光の差し込み方、夕日の照らされ具合など、感情をもって映るといいなと思います。今回、オリジナルと言っていいくらい、原作とは違った印象を抱くかも知れませんが、実はシナリオの重要なポイントは、原作や実写映画と同じだったりします。“ぼくら”シリーズの最新作として、今、どう表現するのかをぜひ楽しんで見ていただけたらと思います。

大河内 普段は遠いクラスメイトと、突然共同生活をするのって、こんなに刺激的で楽しいことなんだって、改めて思いました。ふだんは絶対に仲良くならないようなやつと親しくなったり、その人の初めて知る側面があったり、意外な自分に気づけたり。僕もそんな青春があったらよかったし、もし今、そんな機会があったら「行く! 作戦考えるよ!」って即答すると思います。そんなふうに、映画館にいる間、仮想の青春を楽しんでもらえたらいいなと思います。

【取材・文:細川洋平】

●12月13日(金)より全国ロードショー

原作:宗田理『ぼくらの七日間戦争』(角川つばさ文庫・角川文庫/KADOKAWA刊)

スタッフ:監督…村野佑太/脚本…大河内一楼/キャラクター原案…けーしん/キャラクターデザイン・総作画監督…清水洋/アニメーション制作…亜細亜堂

キャスト:鈴原守…北村匠海/千代野綾…芳根京子/中山ひとみ…宮沢りえ(特別出演)/山咲香織…潘めぐみ/緒形壮馬…鈴木達央/本庄博人…大塚剛央/阿久津紗希…道井悠/マレット…小市眞琴/本多政彦…櫻井孝宏

リンク:劇場アニメ「ぼくらの7日間戦争」公式サイト

公式Twitter・@7dayswar_movie