新作&おすすめアニメのすべてがわかる!

「月刊ニュータイプ」公式サイト

「どうにかなる日々」監督・佐藤卓哉&プロデューサー・寺田悠輔インタビュー(前編)「もう1回いっしょにできたらいいなと思えたスタッフとの仕事」

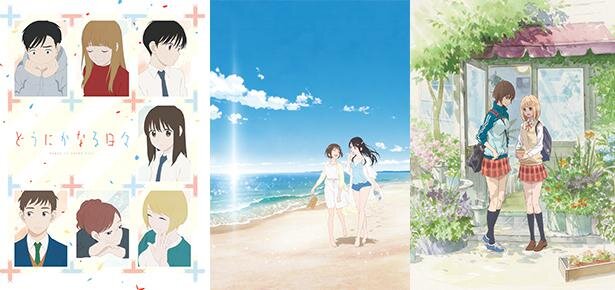

女子高生同士のピュアな恋と青春を描いた「あさがおと加瀬さん。」。1日3分間だけ時間を止められる少女と、その秘密を知る少女の物語「フラグタイム」。そして、だれかを想う日常の風景を描くオムニバスショートストーリー集「どうにかなる日々」。2018年~2020年にかけて劇場公開された3作品はどのようにして生まれたのか? 佐藤卓哉監督とポニーキャニオンの寺田悠輔プロデューサーにお話を聞きました。

――「あさがおと加瀬さん。」「フラグタイム」に続いて、佐藤監督と寺田さんのタッグで作品を制作されるのは「どうにかなる日々」で3作目となりました。見る側としては3部作としてとらえたくもなるのですが、監督ご自身にそのような意識はありましたか?

佐藤 実はこちらとしてはそういう意識で始めたものではなかったんです。というのも、「フラグタイム」と「どうにかなる日々」はほぼ同時進行に近い形で制作を進めていたので、メインスタッフが違うんですね。「あさがおと加瀬さん。」と「フラグタイム」に関してはメインスタッフも共通していて、そういう意味でのつながりみたいなものはあったけど、「どうにかなる日々」は別枠でした。ただ、テーマ的なものでいうと、何となく共通したものがあるように見られるだろうなというのは、それぞれの原作を読んだときに感じていました。

「あさがおと加瀬さん。」本予告

――「あさがおと加瀬さん。」と「フラグタイム」は女子高生同士の関係性が描かれ、「どうにかなる日々」では年齢も性別もバラバラな主人公たちが登場しますが、物語として一貫しているのは人と人との一対一の関係性や、そこで生じるさまざまな想いが丁寧に描かれていることですよね。

佐藤 それはこの3本に限らず、自分の好きな題材で。強いていえば、寺田さんといっしょにやったこの3本は、たまたま題材からして、はっきりそういうものであったと。あまりアニメ的な外連味のあるものではないかもしれないですね。

――アニメ的な派手さがないという部分では、この3作品を見た印象を言葉で伝えようとする際に、私などはすぐに「実写的」という表現を使いがちなのですが……。

佐藤 もともと寺田さんと「あさがおと加瀬さん。」の件で話を始めたころから、お互いに実写が好きだというのはすぐにわかったことでもありました。でも、だからといって「実写的な映像をつくりたい」という直接的な話でもなく、「映画っぽいものがいいよね」ということを話していました。たとえキャラクターがシンプルなアニメーションであっても、カット割りや間の使い方、音の使い方など、そういうもので僕らは「映画っぽいな」と感じると思うんですよ。だから決してアンチアニメではないんです。特に「あさがおと加瀬さん。」は、3Dなどを使わずに手描きのアニメーションで描けるものは描こう、というはっきりとアニメの魅力を出したいというコンセプトがありました。だけど、見終わったときには「ああ、映画を見たなあ」という気持ちになってほしいなと。そういう意味でいうと、〝映画〟をつくりたかったんです。それが3本に共通する、ひとつの目標だったのかもしれません。

寺田 たしかにこの3作品については、実写っぽいなという感覚が僕自身にもあるのですが、「アニメか実写か」というよりは、どちらかというと佐藤さんが今お話していたような「映画っぽいかどうか」という表現のほうがピンとくるのかなと思います。めざしていた「映画的なもの」という枠の中に、アニメ映画だけじゃなくて実写映画的な見せ方も入っているという感じでしょうか。

佐藤 そうそう、寺田さんってよく「映画っぽいですね」と言うんですよ。だいたい褒められるときは「映画っぽいですね」か「エモいですね」の2つ(笑)。その「映画っぽい」というのはキャラのデザインや絵柄というよりも、たとえば音響の現場で音楽をスパっと外したり、効果音をなくしたりすると、ちょっと不思議な感触になるじゃないですか。そういうときに「いいっすね」と言ってくれるんですよ。

寺田 そういうのって、TVだとなかなかできないじゃないですか。

佐藤 昔から僕はTVでそういうことをやりがちで「勇気ありますね」とよく言われるんですけど(笑)、今回はいっしょに「いいですね」と言ってくれる人がいたので、のびのびできました。

「フラグタイム」本予告

――映画的なつくりをめざすという点で、実際に映像になる前の脚本の段階から気をつけられたことはありましたか?

佐藤 まずは60分という決められた枠の中でどうやって流れをつくって、いいものを見終わったと思ってもらうかというところですかね。普段のアニメーションづくりとは違うアプローチになるのでそこは考えました。

――60分という時間はTVアニメ1本分とも、長編の劇場アニメとも違いますが、逆にそれがこの3作品ではうまくハマっていたような気がします。もちろん30分では物足りないですし、90分~120分くらいが長すぎるということでもないのですが、60分でエンディングまでたどり着くことで、ちょうどいい余韻が味わえるというか……。

佐藤 実際に見てくれた人の意見を見たり聞いたりしているなかでも、結果的にはうまくハマっていたのかなと感じることがありましたけれど、ただ、やっぱり短いですよね(笑)。エンドロールを外すと実質50分ちょっとですから。「70分~80分あれば……」と思ったこともありましたが、今回は「60分以内に抑える」という条件が最初にあったんですよ。

寺田 「フラグタイム」は60分ちょうどです。ほか2作品はちょっと余裕があるんですけど。

佐藤 60分枠をどう使うかというのも、最初は探りながらだったんですよ。「あさがおと加瀬さん。」は3本で分けられるような構成にするという目的があって、逆に「フラグタイム」は60分ひとまとまりで一気にやろうと。「どうにかなる日々」はオムニバスですし、60分をどう使うかという意識もそれぞれ始めから違ったんですよね。同じ60分でも時間の使い方は全然違う。それはこちらとしてもやっていて驚きでしたし、発見でしたし、おもしろいなと思った部分でした。

「どうにかなる日々」本予告

――メインスタッフはどのようにして決められていきましたか?

佐藤 最初に「あさがおと加瀬さん。」をやるにあたって、アニメーターの坂井(久太)さんが入ってくれるかどうかというのが、この作品の決めどころでもありました。坂井さんからはふたつ返事でやるとご連絡をいただいて、まずはそこがスタートですね。その後にスタジオや他メインスタッフが決まっていきました。「フラグタイム」のときは「どうやったら『あさがおと加瀬さん。』でいっしょにやったメインスタッフたちともう1回組めるのか?」という考え方をしていきました。そのなかでも「あさがおと加瀬さん。」で作画監督のひとりとしてかかわってくれた須藤(智子)さんの仕事ぶりが印象的だったというのがあって。彼女はすごい努力家ですし、「この作品だったらぴったりかも」と思って「フラグタイム」のキャラクターデザインを打診しました。メインのキャラクターデザインを担当するのは初めてだったらしいんですけど、引き受けてもらえてよかったです。

寺田 須藤さんのキャラクターデザインは最初のラフの時点からすごく素敵でしたよね。

――そこから最初にお話があったように、「フラグタイム」とほぼ同時進行だった「どうにかなる日々」で、メインスタッフも大きく変わるわけですね。

佐藤 タイミング的に同じメインスタッフに頼むわけにはいかなかったので、だったら制作のライデンフィルム京都スタジオ主体で決めてもらったほうがいいだろうと思いました。結果的にそれがうまくハマったのでよかったです。

寺田 京都スタジオメインの作品としては「どうにかなる日々」が初だったそうです。

佐藤 僕からしたら京都は物理的に遠いですし、いつも様子を見に行くなんてことはできないのですが、京都の方たちはスタジオの中でしっかり自己管理をしてくださるので、日々状況が変わっても臨機応変に対応できるし、皆さんには本当に救われました。本来あるべきアニメの制作現場はこういうものなんだなと、勉強になりました。「もう間に合わない!」とか、そういう雰囲気になることもなく無事に完成できたのは、彼らの仕事の仕方や取り組み方、姿勢があってこそだと思うので、もう1回いっしょにできたらいいなと思っています。

【取材・文:仲上佳克】

STAFF 原作:志村貴子「どうにかなる日々」(太田出版)/監督:佐藤卓哉/演出:有冨興二/脚本:佐藤卓哉、井出安軌、冨田頼子/キャラクターデザイン:佐川遥/色彩設計:仲村祐栄(BeLoop)/美術コンセプト:伊藤豊/美術監督:齋藤幸洋/撮影:髙津純平/編集:長谷川舞(editz)/音楽:クリープハイプ/主題歌:「モノマネ」/クリープハイプ/アニメーション制作:ライデンフィルム京都スタジオ/配給:ポニーキャニオン

CAST えっちゃん:花澤香菜/あやさん:小松未可子/澤先生:櫻井孝宏/矢ヶ崎くん:山下誠一郎/しんちゃん:木戸衣吹/みかちゃん:石原夏織/小夜子:ファイルーズあい/百合:早見沙織/田辺くん:島﨑信長/ヨリコさん:田村睦心/しんちゃん父:天﨑滉平/しんちゃん母:白石涼子

「どうにかなる日々」Blu-ray Happy-Go-Lucky Edition【初回限定生産】

【仕様・特典】

●キャラクターデザイン・佐川遥描き下ろしボックス

●原作・志村貴子描き下ろしデジパック仕様

●原作・志村貴子描き下ろしショート漫画

<収録>

「振られたえっちゃんと振られる前のあやさんのはなし」

「矢ヶ崎くんに告白される前の澤センセイのはなし」

「~おもいで~ 小夜子としんいち with みか」

キャラクターデザイン・佐川遥描き下ろし 特製ポストカード4種

描き下ろしイラスト:「志乃と民子」「山田先生と女の子」「藤岡さんと小坂くん」「テルとハル」

【映像特典】

●スペシャルキャスト対談「どうにかなる日々、わたしたちの日々」完全版

<Episode1>花澤香菜 × 小松未可子 編

<Episode2>櫻井孝宏 × 山下誠一郎 編

<Episode3>木戸衣吹 × 石原夏織 × ファイルーズあい 編

※各Episode 20分程度を予定

●特報

●本予告

●TVSPOT集

発売日:2021年3月17日(水)

収録分数:本編54分+映像特典約61分

販売価格:8580円(本体7800円)

リンク:「どうにかなる日々」公式サイト

公式Twitter・@dounika_anime

■「フラグタイム」

STAFF 原作:さと「フラグタイム」(秋田書店刊) /監督・脚本:佐藤卓哉/キャラクターデザイン:須藤智子/プロップデザイン:西本成司/色彩設計:岩井田洋/美術監督:本多敬/美術設定:本多敬、佐藤正浩、きむらひでふみ/撮影監督:口羽毅/編集:後藤正浩/音楽:rionos/主題歌:「fragile」歌:森谷美鈴(CV:伊藤美来)&村上遥(CV:宮本侑芽) /配給:ポニーキャニオン

CAST 森谷美鈴:伊藤美来/村上遥:宮本侑芽/小林由香利:安済知佳/島袋美由利/拝師みほ/梅原裕一郎/田所あずさ/高橋未奈美/佐倉綾音

「フラグタイム」Blu-ray Timeless Edition【初回限定生産】

【仕様・特典】

●キャラクターデザイン・須藤智子描き下ろしボックス

●原作・さと描き下ろしデジパック仕様

●Special Secret CD

1.エピローグドラマ「瞬間」

2.外伝「少女卓球大戦」

●原作・さと描き下ろし漫画小冊子「あの頃のふたり」

【音声特典】

●本編キャストオーディオコメンタリー

<出演>伊藤美来/宮本侑芽/安済知佳

【映像特典】

●特報

●本予告

●TVSPOT

●「フラグタイム」×「キネパス」コラボ映像

好評発売中

収録分数:本編60分+映像特典

販売価格:8580円(本体7800円)

リンク:「フラグタイム」公式サイト

公式Twitter・@fragtime_anime

■「あさがおと加瀬さん。」

STAFF 原作:高嶋ひろみ/監督:佐藤卓哉/キャラクターデザイン:坂井久太/コンセプトボード:平間由香/美術監督:橋本和幸/色彩設計:岩井田洋/撮影監督:口羽毅/編集:後藤正浩/音楽:rionos/主題歌:『明日への扉』歌:山田結衣(CV:高橋未奈美)&加瀬友香(CV:佐倉綾音) /アニメーション制作:ZEXCS/配給:ポニーキャニオン

CAST 山田結衣:高橋未奈美/加瀬友香:佐倉綾音/三河:木戸衣吹/井上先輩:寿美菜子/先生:浅野真澄/コーチ:内山夕実/?:落合福嗣

「あさがおと加瀬さん。」Blu-ray Flower Edition【初回限定生産】

【仕様・特典】

●キャラクターデザイン・坂井久太描き下ろしボックス

●原作・高嶋ひろみ描き下ろしデジパック仕様

●Special Memorial CD

1.オーディオドラマ「自転車と加瀬さん。」(再録)

2.オーディオドラマ「お泊りと加瀬さん。」

3.キャラクターデュエットカバーソング「以心電信」

作詞・作曲:ORANGE RANGE

歌:山田結衣(CV:高橋未奈美)&加瀬友香(CV:佐倉綾音)

●特製ポストカード6枚セット

【音声特典】

●本編キャストオーディオコメンタリー

<出演>高橋未奈美/佐倉綾音/木戸衣吹

【映像特典】

●特報

●本予告

●TVSPOT

●「あさがおと加瀬さん。」×「キネパス」コラボ映像

好評発売中

収録分数:本編58分+映像特典

販売価格:8580円(本体7800円)

リンク:「あさがおと加瀬さん。」公式サイト

公式Twitter・@asagao_anime