新作&おすすめアニメのすべてがわかる!

「月刊ニュータイプ」公式サイト

『異種族レビュアーズ』小川優樹監督インタビュー【前編】「これは僕らが夢を抱いて作ったアニメ」

2020年1月の放送開始から、さまざまな意味で話題となったTVアニメ『異種族レビュアーズ』。ニコニコ静画『ドラドラしゃーぷ#』で連載中の、異世界の冒険者たちがスケベなお店をレビューし続けるという挑戦的なマンガをどんな思いでアニメとして再構築したのか、制作を終えたばかりの小川優樹監督に語ってもらいました。前編ではアニメのオリジナル要素やこだわり、音楽面などについてお届けします。

――小川監督は直近では『みるタイツ』、以前は『大家さんは思春期』というフェチズムを感じさせる作品で監督をされていますが、今回の『異種族レビュアーズ』もまさにそうです。こういう作品がお好きなのでしょうか?

小川 仕事を受けるときの基準として、自分がやってみたいと感じたものを選んでいます。よくあるもの、似たような作品が存在するものの依頼があっても「自分じゃなくてもいいのでは」と思っちゃって。その点、『みるタイツ』ならひたすらタイツを映すアニメはほかにないし、『大家さんは思春期』は「90秒でどこまでかわいいを詰め込めるか」というコンセプトが面白そうで仕事を受けました。『異種族レビュアーズ』も、話を聞いて「異世界の夜のお店をレビューするアニメなんて聞いたことない!」と受けることにしました。

――原作を読まれてどんなところに魅力を感じましたか?

小川 つらそうなキャラクターがいなくて、みんなイキイキしているのがいいですよね。主人公たちもお店で働いているサキュ嬢も。最初は怪我したクリムもいつの間にかプレイを楽しんでいるし(笑)。読んでいて全然疲れない。その点はアニメも意識しました。

――個人的には、あの原作をアニメにするなら5分くらいのショートアニメがちょうどだと思っていました。

小川 僕も話を受けるときに「5分でひとつのエピソードなら面白くできそうですね」って言ったんです。すると「30分1クールやりたい」と言われて。そのときは1巻しかなかったのに(笑)。ただあの1話完結の短い話を30分に増やすとなると、オリジナル要素が増えすぎて原作ファンに申し訳ないので、12分×2本という構成にして脚本を作っていきました。

――それでも本作はオリジナル要素が多いですよね。原作サイドからは何かリクエストはありましたか?

小川 「内容が薄くならないようにしてほしい」とは言われました。原作がディープな内容なので、それを濁されて薄くなるよりは「全面規制になっても、濃いまま届けてほしい」と。それに「わかりました。100%でいきます」と答えて濃いままでいったら、まぁいろいろあったんですけど……。

――(笑)。アニメはレビューシーンをビジュアルで見せたぶん、より過激になったと感じました。

小川 レビューシーンに関しては、僕から「画面に文字を映すだけだとアニメでは厳しいです。だから映像にして、フェチやエッチな部分を盛らせてください」という話をしました。「全然大丈夫です」と言われましたし、むしろ「ありがとうございます」とまで言われて嬉しかったです。

――原作サイドもノリがよかったんですね。アニメ制作側も同様でしたか?

小川 はい、戦闘シーンとかも勝手に盛っていました。脚本上では「冒険中に敵が現れる」「敵が出てきて倒す」くらいしか書かれていないのに、なぜか大幅に脚色されて。たとえば4話の岩が合体してゴーレムになるところなんかはコンテ・演出を手がけた加藤洋人さんのお遊びです。スタッフ一同楽しんで作っていました。

――エッチな要素以外も盛られていたと。モブ客も原作にはいませんよね。レギュラーモブA、B、C、そしてDTの4人。

小川 DTに関しては(シリーズ構成の)筆安さんのネタです(笑)。彼らは、視聴者視点でレビューを読むキャラクターが欲しくて作りました。誰かが文章や点数を見て「なるほど」と言ってくれないと、せっかくエロシーンを盛っても主人公たちが気持ちよくなるだけで話が終わってしまうので。彼ら4人はスタンクたちと同じようにしっかり設定を作っています。それぞれ種族が違っていて、冒険者チームだからいつも4人揃っているんです。

――そこまでこだわられていたんですね。そのほかに、アニメ化にあたって気をつけられた点はありますか? たとえば色や音に関して。

小川 色に関しては、夜がメインの話なのでどうしても全体的に画面が暗くなってしまうんです。だからいろいろ調整して、キャラクターが見やすくなるようにしました。キャラクターの色を最初から明るくするとか、画面全体は暗いけど紫やピンクのライトをあてるかとか……最終的には暗いところでもキャラクターの顔にお店から漏れるフレアを入れて顔が見えるという方向にしました。

――BGM、SEなどの音はいかがでしょう?

小川 音響監督のひらさわひさよしさんがショートアニメを色々とやられている方なんですけど、「とにかく音をたくさん盛ってみるから、そこから削る作業をしていこう」という方針でした。その手法のおかげで、いい感じに音が賑やかになったと思います。

――個人的には劇伴がいいなと感じました。そのエピソードに合った、いかにもな“それっぽい音”が鳴っていて。

小川 各話数の前半と後半の話が違うので、劇伴の発注時にそれぞれに合う曲を全部お願いしたんですよ。わかりやすいところだと6話エンディングの光のパレードの曲とか。おかげで曲数は多くなりましたが、シーンに合った音楽を使えました。

――その6話の「エレクトしてル・パレード」は衝撃的でした。挑戦的な「異種族レビュアーズ」でも、かなりギリギリを攻めている感がありましたが……。

小川 特に怒られなかったので大丈夫だったのかな…(笑)。あれは脚本会議のときに「1回くらい特殊なエンディングをやりたい」という話を自分が出したので、コンテ・演出も自分がやりました。

――音楽の話が出たので、オープニングとエンディングについてもお聞きします。監督はどんな風に関わられたのでしょうか?

小川 企画段階でKADOKAWAのプロデューサーから「オープニングとエンディングはどんな感じにしますか?」という話がありました。そこでオープニングは「本編とは一味違う、ぶっとんだものにしてほしい」「主人公たちの髪がなびくとか走るだけみたいなよくあるものにはしたくない」と言った覚えがあります。それでもあそこまでぶっとんだものがくるとは思わなかったです(笑)。ただ最初に聞かせてもらったバージョンはもっと歌詞がエグくて、「これ大丈夫なのかな?」というところもあったんですけど、最終的にはマイルドになりましたね。

――今でも充分過激に感じていましたが、さらにすごいバージョンもあったんですね。エンディングはいかがでしょう?

小川 相談の段階で「エンディング曲は『ち〇こ音頭』にしたい」と言われたんですよ。

――2002年に「2ちゃんねる」で生まれた楽曲ですね。

小川 そうです。それで『ち〇こ音頭』をその会議の場で流されて、聞き終わったあとも誰も文句を言わない。むしろ「アニメでこういうのはあまり流れないですよね。これでいきましょう」みたいな反応ばかり(笑)。だから僕も「デフォルメされたキャラクターがかわいく踊っている映像だとギャップがあっていいと思う」と提案して、結果的にああなりました。

――先ほどから、アニメ制作側もノリノリだったのが伝わります。下世話な話ですが、打ち合わせ中、メインスタッフで“そういうお店”の話で盛り上がったりしたのでしょうか?

小川 いや、実はそういう店に行ったことがないというメインスタッフが多かったんですよ。僕も含めて。だからこのアニメを始めるにあたって、みんなでお店に行くかどうかという話がありました。

――なんと⁉

小川 お店に行った経験を元にアニメを作るのか、逆にお店に行かずに夢を抱いたまま作るかという話ですね。でも最終的には誰も行かず(笑)。だから現実と多少違う部分があっても、ご容赦ください。

――そもそも異世界のお店なので、現実と違っていても大丈夫でしょう。でもアニメではそういったお店特有の“あるある”も感じられました。

小川 そこは設定制作の子がいろいろ調べてくれたのを参考にしました。「部屋の間取りはこうなっているらしいですよ」とか。

【取材・文=はるのおと】

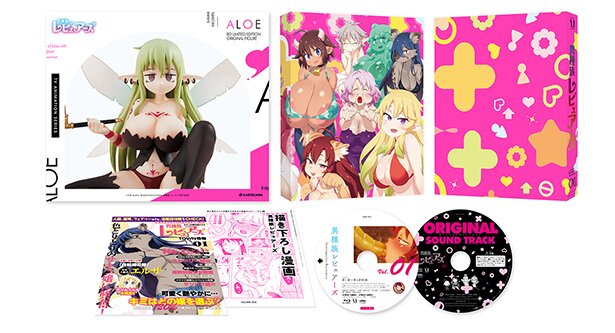

発売日:2020年5月27日(水)

収録内容:第1話~第4話

価格:税別2万円

限定版特典:アロエ オリジナルフィギュア/キャラクターデザイン・うのまこと描き下ろしデジパック/特製BOX/原作・天原 作画・masha描き下ろしコミック(20P)&絵コンテ集(OP・第1話)/オリジナルサウンドトラックCD1/特製ブックレット/ノンクレジットOP・ED/Web予告

■Blu-ray/DVD「異種族レビュアーズ」1《通常版》

発売日:2020年5月27日(水)

収録内容:第1話~第4話

価格:【Blu-ray】税別1万3000円

【DVD】税別1万1000円

初回生産特典:キャラクターデザイン・うのまこと描き下ろしデジパック/特製BOX/原作・天原 作画・masha描き下ろしコミック(20P)&絵コンテ集(OP・第1話)/オリジナルサウンドトラックCD1/特製ブックレット/ノンクレジットOP・ED/Web予告

リンク:TVアニメ「異種族レビュアーズ」公式サイト

公式Twitter・@isyuzoku