新作&おすすめアニメのすべてがわかる!

「月刊ニュータイプ」公式サイト

「デカダンス」リレーインタビュー プロデューサー・角木卓哉「実は殺伐とした世界。デザインのバランスで悲壮感を緩和した」

世界に隠された秘密が徐々に明らかになってきたTVアニメ「デカダンス」。目を引く各種デザインや異色の設定はどのようにして生まれたのか。WebNewtypeのリレーインタビュー第5回は、再びNUTの角木卓哉プロデューサーに登場していただき、制作の裏側について伺いました。

――第2話で明かされましたが、ナツメたち人間にとっての現実世界が実はサイボーグたちのゲーム世界と繋がっていたという構造に驚きました。

角木 これは立川(譲)監督のアイデアだったと思います。前回、お話しさせていただいたとおり、最初に巨大な怪物と人々が戦うという世界観があったんですが、やはりその上に何か引っかかりのある転換点を入れようとなったんです。そこで監督が提案されたのが、「実はこの世界は作り物であり、何か別の要素が働くことで出来上がっている」という設定で、そういった話にすれば深みや複雑さが出るのではないかとのことでした。確かに面白いと思い、採用することになったという流れです。

――現実世界とサイボーグ世界とで、キャラクターのタッチが全然違うのが印象的でした。

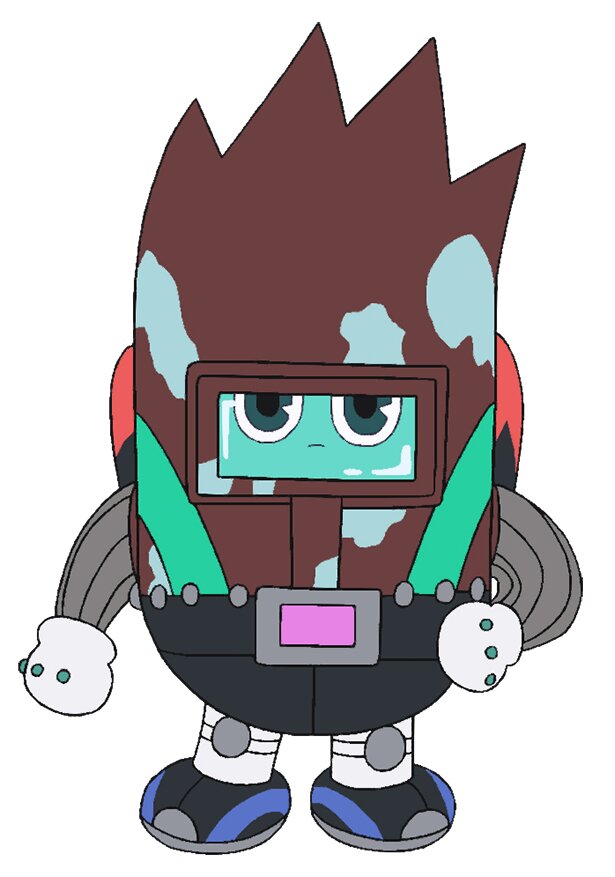

角木 サイボーグのデザインに関して監督たちと話していて、サイボーグと聞いてふと思い浮かぶのは、ハリウッドのSF映画にあるような骨組みがしっかりしていて機械であることが一目でわかるサイボーグだよね、と。それを3DCGで描くというやり方もあるんですが、人類がほぼ滅んでしまったあとの世界ですし、手描きのアニメということで、何か新しいデザインにしたいという話になり、そこで少し参考にしたのがドラえもんでした。

――ドラえもん、ですか。

角木 未来のロボットデザインがどうなっていくかを考えたときに、ごてごてした機械ではなく、ドラえもんのようにかわいらしいデザインがいてもいいかもなと思いました。それに、「デカダンス」の世界はサイボーグが人間を飼っているような、人間が動物園の動物のような扱いなので、実はかなり殺伐としているんです。サイボーグを無機質なものにしてしまうと、どうしても悲壮感が強く漂ってしまうおそれがあったので、サイボーグをかわいらしいデザインにして殺伐とした雰囲気を緩和したかったという考えもありました。

――そういった狙いがあったのですね。サイボーグデザインを押山清高さんに依頼した理由も聞かせていただけますでしょうか。

角木 Production I.Gさんのお手伝いをした「フリクリ オルタナ」で押山さんと一緒に仕事をさせてもらったことがあり、そのときに押山さんのデザインしたメカが有機的で柔らかい雰囲気がありつつも、しっかりメカに見えるというデザインだったので、今回の作品にも合うんじゃないかということでお願いしました。上がってきたデザインを見るのはすごく楽しかったですね。

――中型、小型ガドルのデザインはどこかポップさと怖さの両方が感じられるデザインです。こちらはどのようにして生まれたのでしょうか。

角木 実を言うと、ガドルのデザインは最後に決まりました。これも迷ったところで、普通に考えるとドラゴンとかクモとか怪物のデザインってこうだみたいな分かりやすいモチーフってあると思うんですけど、立川監督がそれだとさらに殺伐とした空気になるのではないかと懸念されたんです。そんな中、押山さんのデザインが上がったときに、このサイボーグたちの価値観でつくられる怪物だとしたら、もっとかわいいもの、かわいいの中に怖さがあるようなデザインになるんじゃないかというアイデアが出て、その方向性で進めることになりました。

ガドルデザインを松浦(聖)さんにお願いしたのは、まさにそのタイミングですね。偶然、ネットで松浦さんが手がけたキャラクターデザインを拝見して、これはぴったりだと思ったんです。かなり不躾ではあったんですが、Twitterに書かれていた連絡先を頼りにオファーさせていただいたところ、快く引き受けていただけました。

――では、他の座組についても伺えればと思います。まず、シリーズ構成を瀬古浩司さんにお願いした理由から聞かせていただけますでしょうか。

角木 自分の場合、原作でもオリジナルでも脚本家の方は何度もやりとりできる方にお願いすることが多いんです。もちろん、ほとんどのライターさんができると思いますが、監督の意向、プロデューサー陣が盛り込みたいこと、そして本人のやりたいことと、だいたい分かれているので、それぞれの話を聞いてバランスを考えながら、「自分はこれが絶対にやりたい」ということも含めて、話し合いで決めていただける方にお願いしたいなと。瀬古さんは、立川監督が「モブサイコ100」をやったときにそういったやりとりも含めてやりやすかったと話していたので、オファーさせていただきました。

――キャラクターコンセプトデザインとキャラクターデザインについても聞かせてください。

角木 重要なのはそのコンセプトデザインをそのままアニメの画にするのではなく、あくまでもコンセプト、最初の指針となる形をつくっていただくということでした。その上で、生き生きとしたかわいらしい女の子を描かれているpomodorosaさんがいいのではないかと僕のほうから提案させてもらったんです。pomoさん……と呼ばせていただいているんですが、pomoさんにもデザインがそのままアニメになるわけではありませんというお話しはさせていただきました。

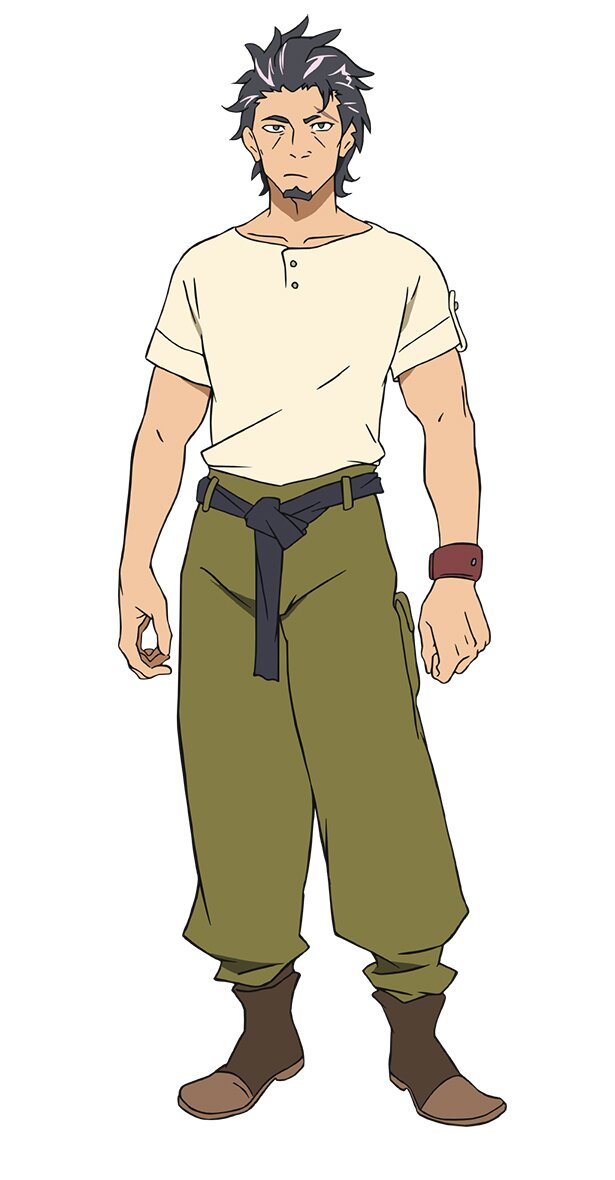

キャラクターデザインの栗田新一さんは「デス・パレード」でご一緒した縁もあり、同じく「デス・パレード」を手がけた立川監督ともやりやすいでしょうし、何より画のタッチがこの作品とも合いそうだと思って、お願いすることになりました。リアルめのデザインが得意な方ですが、その中にもコミカルさを入れられる人なので、そういった部分をpomoさんのコンセプトデザインに付け加えていただきたいとお伝えしました。

――デカダンスデザインのシュウ浩嵩さんは日本と中国の両方で活躍されているアニメーターさんですね。

角木 シュウさんは「フリクリ オルタナ」の仕事をしているときに人づてに紹介していただいた中国在住のアニメーターさんで、「フリクリ オルタナ」ではメカが壊れるシーンを担当していただきました。特に壊れ方に指定や設定はなかったんですが、シュウさんなりに壊れていくメカをいろいろとアレンジして描かれていたんです。それがとてもよかったので、今回、お願いすることになりました。シュウさんはもともと中国のゲーム会社で仕事をされていた方で、そこでの経験を存分に生かしていただいています。日本人が描くデザインとはちょっと違うデザインになったのがよかったですね。

――デカダンスパンチの変形機構は、とてもワクワクしました。

角木 立川監督はディティールを見せる部分と勢いで見せる部分のバランスを大事にしているので、見応えのある変形シーンに繋がったのではないかなと思います。シュウさんが変形機構をパーツごとに分けてそれぞれ細かく素材や機構を設定してくださり試行錯誤の末に今の形になりました。

とはいえ、3DCGのスタッフからこのパーツはどこのパーツに繋がるんだという疑問が出てくることもあるので、その場合はシュウさんに「どういうふうに動かせばいいですか」と確認させていただいています。

――3DCGは自社でつくられているのでしょうか?

角木 はい、今のところは社内で制作しています。デカダンス以外もガドルは作画と3DCGで分けているところがありますし、大人数での乱戦や車両、あとはいろいろ特殊な場所も出てくるという、3DCGの見どころがたくさんある作品なので、かなり大変だとは思いますが頑張ってもらっています。

――人物の戦闘シーンもすさまじい迫力でした。

角木 無重力アクションは大きな見どころになりましたが、アクションシーンを入れすぎて制作現場はかなり大変なことになっています(笑)。最近はアニメーターさんもデジタルになってきて、紙の上でカメラワークを想定するのではなく、自分でカメラワークをつけたムービーを大ラフの状態で制作して、「ここはもう少しカメラを回してほしい」という感じで監督や演出さんがチェックし、そこからフィニッシュに持っていくというやり方ができるようになってきました。他社さんでもやっているとは思いますが、紙の世代だった自分にとって新しいやり方がどんどん出てくるのは新鮮ですね。

――アニメーターさんが自分でムービーをつくっているという点についてもう少し詳しく教えていただけますか。

角木 人によりますが基本は画を線撮のように見える状態にしたものがあがってきます。紙のときは、撮影さんが線撮をしないとどういう映像になるかは厳密に分からなかったのが、今は一目でわかるようになってきています。

――「デカダンス」は、NUTとして初めてのオリジナルアニメーションということで、改めて会社として本作にかける意気込みや新たな挑戦などについても聞かせていただけますでしょうか。

角木 初のTVシリーズと劇場版をやらせていただいた「幼女戦記」に、初のオリジナルアニメーションとなる「デカダンス」と、これまでずっと初めてづくしできていて、常に新鮮な気持ちで作品に向き合えています。その中で、今回は初めて作画だけではなく撮影、3DCG、背景とすべて社内で制作しているんです。もちろん全ての工程で1つ1つのカットを外部のパートナーに協力いただくことはありますが、社内できるところは社内でやるという体制ができたので、いろいろな部署が社内にあるという強みを映像に反映できたらいいなと思いながら制作に臨んでいます。

――ありがとうございます。では最後に、今後の見どころについて聞かせていただけますでしょうか。

角木 カブラギとナツメのドラマを大切に描きつつ、飽きずに見られるよう転換点を多く作り、スピード感のある見せ方を心がけています。この先にも大きな転換点があり、カブラギとナツメの関係値も大きく変わっていくので、ぜひ注目していただけたら嬉しいです。

【取材・文:岩倉大輔】

放送:AT-X…毎週水曜23:30~

TOKYO MX…毎週水曜25:05~

テレビ愛知…毎週水曜26:35~

KBS京都…毎週水曜25:05~

サンテレビ…毎週水曜25:30~

BS11…毎週木曜23:00~

配信:ABEMA…毎週水曜24:00~ ※地上波先行・最速単独配信

dアニメストア…毎週土曜24:30~

スタッフ:原作…DECA-DENCE PROJECT/監督…立川譲/構成・脚本…瀬古浩司/キャラクターデザイン・総作画監督…栗田新一/キャラクターコンセプトデザイン…pomodorosa/サイボーグデザイン…押山清高(スタジオドリアン)/デカダンスデザイン…シュウ浩嵩/ガドルデザイン…松浦聖/音楽…得田真裕/音響監督…郷文裕貴/アニメーション制作…NUT/製作…DECA-DENCE PROJECT

キャスト:カブラギ…小西克幸/ミナト…鳥海浩輔/ドナテロ…小山力也/フギン…子安武人/ムニン…三石琴乃/ターキー…青山穣/マイキー…坂泰斗/マックス…林大地/ジル…村瀬迪与/サルコジ…うえだゆうじ/ナツメ…楠木ともり/クレナイ…喜多村英梨/フェイ…柴田芽衣/リンメイ…青山吉能/フェンネル…竹内栄治/パイプ…喜多村英梨

リンク:TVアニメ「デカダンス」公式サイト

公式Twitter・@decadence_anime