新作&おすすめアニメのすべてがわかる!

「月刊ニュータイプ」公式サイト

「デカダンス」リレーインタビュー 美術監督・市倉敬&色彩設計・中村千穂「美術・色彩ともに “奥行きのある世界”を目指しました」

いよいよ物語はクライマックス! TVアニメ「デカダンス」の魅力を掘り下げるリレー連載第17回は、美術監督の市倉敬さんと色彩設計の中村千穂さんにお話を伺いました。美術と色彩という立場で、「デカダンス」の世界をどのように彩ってきたのでしょうか。

――最初にお二人がどのような役割を担われているのか伺えればと思います。まずは美術監督の仕事について詳しく教えていただけますでしょうか。

市倉 大まかに言ってしまうと、美術設定さんが起こした白黒の美術設定に色をつけて美術を完成させるという仕事です。美術設定が上がってきたら、背景のテイストや色味などの指針になるメインビジュアルを決めます。それが美術ボードと呼ばれるものです。監督とのやりとりを重ねて、主に色の使い方――奥まできっちり描くリアル路線なのか、それとも奥はさらっと流してしまうのか、それだけでだいぶ印象が変わってくるので、それを最初の段階で決めてしまいます。

方向性が決まると、各話数ごとに新しいシーンの美術設定がどんどん作成されていくので、それに合わせてまた美術ボードを作っていきます。その美術ボードを美術スタッフに渡して、背景の作業に入ってもらい、各スタッフに描いてもらった背景を回収したら、方向性や書き味などをチェックするというのが基本的なフローです。

――では、色彩設計の仕事についても教えていただけますでしょうか。

中村 色彩設計の仕事は大きく分けて二つあります。一つはキャラクターの年齢や性格、そしてバックグラウンドを踏まえた上でキャラクターの色を作り上げていくという仕事。もう一つは、シーンに合わせてキャラクターの色を変更していくという仕事です。シーンというのは、背景の色味ですね。例えば昼なのか、夕景なのか、夜なのかでキャラクターの色味も変わってくるので、美術との兼ね合いで色味を変えていきます。

――ありがとうございます。では、「デカダンス」について、最初に設定や資料などをご覧になったとき、どんな印象をお持ちになりましたか。

市倉 ラフなイメージ設定を相当数いただいたので、ざっと目を通したんですが……正直、世界観の把握が難しかったです(笑)。方向性の違うイメージ設定がたくさんあって、どう統一を図っていくのかなと。ただ、タンカーの日常生活を描いたような設定は自分が好きな雰囲気だったので、それは具体的な絵がイメージしやすかったですね。

中村 私も市倉さんと同じように、難しいなと思いました。あとは、「デカダンス、でかっ!」と(笑)。一体、これをどうやって表現するんだろうって。

市倉 巨大なものを描く際によくあることなんですが、大きな物体って大きくなればなるほど、人間と対比したときに情報がなくなってしまうんですよね。

――以前のインタビューで監督がおっしゃっていましたが、対比物があったり、背景で嘘をついたりしないと、ただの壁になってしまうということですね。

市倉 そうですね。だから、最初はデカダンスを背景として描くのは難しいんじゃないかと思いました。

――市倉さんは、先ほどタンカーの街は具体的に想像しやすかったとおっしゃっていましたが、どういったところが想像しやすかったのでしょうか。

市倉 タンカーたちの街はオキソンという水に囲まれた街なので、例えば水によるサビが頻繁に発生するんじゃないかとか、いつ水没するかわからないような居住空間なんだろうなとか、生活の様子が想像できたんです。そうなると街並みも綺麗に整っているというよりは、どこか湿気があってサビついた感じの街並みなのだろうなと。そういう部分を突き詰めていけば、自ずとタンカーたちの生活感も出るだろうと思いました。

――立川譲監督からはどのような要望がありましたか。

中村 タンカーの服装の色はアースカラーのイメージで、ギアの髪の毛と肌の色味は少し派手めで異質な感じにしてくださいということを言われました。ほかはお任せいただくことのほうが多かったですね。

市倉 美術も同じですね。方向性として奇をてらうような作品ではないので、ちょっと面白い色を使ってほしいという程度のオファーでした。

――本作はサイボーグ世界と人間の世界でガラリと印象が変わりますが、こちらについてはいかがでしたか。

市倉 人間の世界の背景が奥のほうまでリアル寄りに描き込まれているのに対して、サイボーグ世界はポップな配色の背景なので、サイボーグ世界ではタンカーの街で使われていない色をなるべくメインで使っていくようにしました。

中村 私も同じです。二作品ぶんぐらいの作業量ですよね(笑)。立川監督からは「視聴者の方に全然違う作品だと思わせたい」というご要望をいただいて、テレビのチャンネルをつけたら先週と違う作品がはじまったぐらいのイメージなのかなと思いました。

――市倉さんご自身が美術で大事にされたポイントはどんなことでしょうか。

市倉 リアル系の美術として、多くの方が見たときに違和感のない美術を心がけるようにしました。描き込みが過剰でもなく、物足りない感じでもない、王道の中に収められたらいいなと。書き味を残すテイストでもないのと思ったので、コマの一つまで違和感を持たれないようにちゃんと絵として描き込んでいくようにしました。

中村 でも、「デカダンス」の美術は細かいですよね。細部がちゃんと描き込まれていて、奥行きもきっちり作られているじゃないですか。そこにベタ塗りのキャラクターを違和感なく乗せないといけないので、かなりプレッシャーがありました(笑)。

市倉 そうですよね。背景って1枚の絵として完成させちゃう傾向がありますから、僕なんかは特に(笑)。気持ちいい空気感を出すのが最優先になるので、あとは中村さんに頑張ってもらうみたいな感じになってしまって……。

中村 全然、大丈夫です! 奥行きが大事だと伝わってきたので、背景を受け取ってさらにブラッシュアップしようと気合いが入りました。

――キャラクターを乗せる際、特に大変だった背景などはありますか?

中村 一番悩んだのは、矯正施設にあるジルの秘密部屋ですね。もともとあまり陰影のないサイボーグをこの暗めの背景でどう表現したらいいか迷ってしまって、キャラクターの色を決めるのにすごく時間がかかりました。

市倉 こちらが「気持ちのいい光と陰が描けた」と思っても、中村さんからするとセル(キャラクター)を明るいほうに合わせればいいのか、暗いほうに合わせればいいのか、どういう案配がいいのか悩んでしまいますよね。

中村 そうなんです。だから、「背景が見える部分は背景に合わせたいので、上のほうはこれぐらい明るくしてください」と、ここだけは背景さんに明るさを調整していただきました。

――また、デカダンスの外壁の質感も美術だと伺いました。

市倉 そうですね。デカダンスそのものは3DCGIで、もちろんテクスチャーも貼ってあるんですが、そのままでは3D感が強いかなと感じるところがあったんです。それで、静止しているデカダンスなどは美術でレタッチさせてもらい、各カットに書き味テイストをちょっと乗せるようにしました。

――どのような質感を目指されたのですか。

市倉 戦闘を繰り返したことで、劣化しつつ、風化もしつつある鉄の表現を目指しました。新品のものがない世界だと思うので、使い込まれた感じが出せればいいなと。

――ちなみにサイボーグ世界の美術で何か参考にしたものなどはあるのでしょうか。

市倉 色の参考としては、ウミウシですね。いくつか提案していただいた色のアイデアもあったんですが、もう少しバリエーションがほしいなと感じたので、ウミウシを参考にしたら面白いんじゃないかなと思い、配色の参考にしました。

――では、中村さんが色彩設計として大事にされたところを教えていただけますでしょうか。

中村 先ほどのサイボーグ世界と人間世界の色味の違いですね。それがのちのち同じ世界だと明かされるので、そうなったときに違和感なく受け入れられるようにするにはどうするかというのが一つ。もう一つは、メインキャラクター以外ではこちらが一から色を考えないといけないキャラクターもいるので、そのキャラクターのイメージをいかに色に落とし込むかという部分です。これは武器や小物などもそうですね。武器の色などはほぼこちらに任せていただくので、立川監督からイメージを聞いてそれを色に落とし込みました。

――一から色を考えたキャラクターは例えば誰でしょうか。

中村 ランカー時代のカブラギの素体とドナテロ以外のランカーたちはほとんど私が色を決めています。今お話ししたサイボーグと素体の違和感が出ないようにしたかったので、「元のサイボーグはこの子だよ」とわかるような配色にしました。

――ギアは肌の色、髪の毛の色が多種多様なのも特徴です。

中村 合わせるのが本当に大変でした! あれだけいると色の組み合わせが足りなくなってくるんです。並んだときにちゃんとバリエーションが出るかなとか、青系は使っちゃったしどうしよう、みたいな感じでよく頭を悩ませていました(笑)。

市倉 サイボーグの配色は面白いし、その数の多さはさすがだなと思いました。何度もお話ししていますが、こちらが自由にやってしまったので背景に乗せるセルの色味を決めるのは本当に大変だっただろうなと恐縮しています。

――出来上がった映像をご覧になって、特に印象に残っているカットを教えていただけますでしょうか。

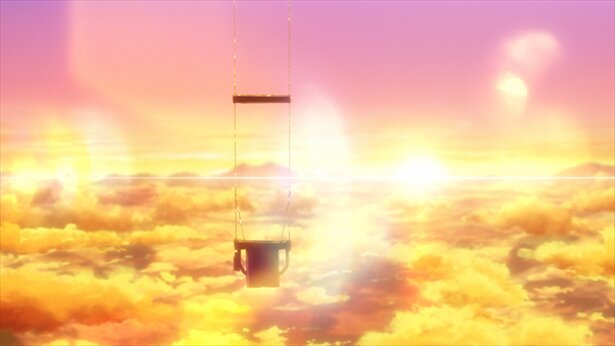

中村 私は第7話のラスト、別の素体のカブラギとナツメが会話をするシーンですね。雲海の上の光がとても綺麗だなと。

市倉 純粋にしっかり手が入れられたなと感じたのは、第2話でナツメが初めて「かの力」のメインエントランスに行ったところですね。ここは撮影で入ったホログラムもすごいと思いました。

中村 わかります! 実はホログラムの元素材を塗らせていただいたんですが、撮影さんがカッコよくブラッシュアップしてくださったのが嬉しかったです。撮影さんの遊び心が感じられますね。

(同席した角木卓哉プロデューサーの補足)「ここはわずか数秒の、どちらかといえば地味なカットに見えるんですが、実はとても密度の高いカットなんです。美術さんが奥行きのある背景を描いてくださって、アニメーターの谷口(宏美)さんが描いたホログラムを中村さんが塗って、そこに撮影さんがエフェクトをつけてくださっています。さらにこの辺のモブは3DCGIなので、ほぼすべての要素が集結したカットですね」

中村 このエントランスはとにかく広くて奥行きがあるんです。奥にいてお店の光が直にあたるキャラクターと真ん中にいるキャラクターとで色味を変えないといけないので、実はけっこう苦労しました(笑)。

――では最後に、最終話の見どころを教えていただけますでしょうか。

市倉 ちょうど今、最終話の作業をしているところです。また新たな背景が出てくるので、それはけっこう面白い画になるんじゃないかなと思います。

中村 自分のセクションではなく全体のお話になってしまうんですが、これまでカブラギが繋いできた絆が最終的にどういう形に落ち着くのか、楽しみにしていただけたら嬉しいです。

【取材・文:岩倉大輔】

放送:AT-X…毎週水曜23:30~

TOKYO MX…毎週水曜25:05~

テレビ愛知…毎週水曜26:35~

KBS京都…毎週水曜25:05~

サンテレビ…毎週水曜25:30~

BS11…毎週木曜23:00~

配信:ABEMA…水曜24:00~ ※地上波先行・最速単独配信

dアニメストア…毎週土曜24:30~

スタッフ:原作…DECA-DENCE PROJECT/監督…立川譲/構成・脚本…瀬古浩司/キャラクターデザイン・総作画監督…栗田新一/キャラクターコンセプトデザイン…pomodorosa/サイボーグデザイン…押山清高(スタジオドリアン)/デカダンスデザイン…シュウ浩嵩/ガドルデザイン…松浦聖/音楽…得田真裕/音響監督…郷文裕貴/アニメーション制作…NUT/製作…DECA-DENCE PROJECT

キャスト:カブラギ…小西克幸/ナツメ…楠木ともり/ミナト…鳥海浩輔/クレナイ…喜多村英梨/フェイ…柴田芽衣/リンメイ…青山吉能/フェンネル…竹内栄治/パイプ…???

リンク:TVアニメ「デカダンス」公式サイト

公式Twitter・@decadence_anime