新作&おすすめアニメのすべてがわかる!

「月刊ニュータイプ」公式サイト

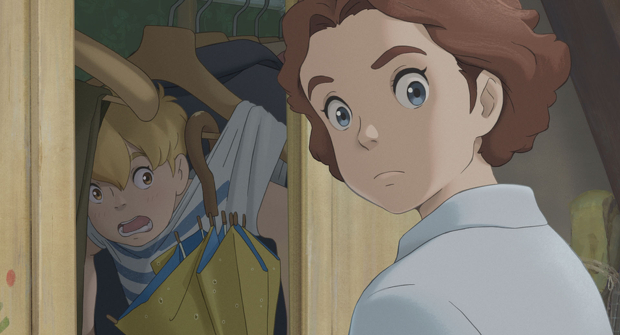

スタジオポノックが生み出す微細な心理描写――。「屋根裏のラジャー」監督・百瀬義行&プロデューサー・西村義明 対談

現在上映中のスタジオポノック最新作「屋根裏のラジャー」。微細な感情の揺れ動きを表現し鮮やかにフィルムに焼きつけた百瀬義行監督と、脚本も手がけ、作品世界とメッセージを大切にした西村義明プロデューサーがめざしたものとは──? 企画の成り立ちや、豊かな画づくりがどのように成されたかが語られたニュータイプ1月号誌面に続き、今記事では、作品の骨子となる脚本、コンテ制作についてうかがいます。

© 2023 Ponoc

──百瀬監督は原作を読まれたときにはどんな印象があったのでしょうか?

百瀬 イマジナリーフレンドの物語ですよね。そういう作品はだいたい、想像している側の人間を主人公にすることが多いですけど、今作はそうではなくて、想像される側の物語であることがまずおもしろいと思いました。想像の友達である〈イマジナリ〉はゆくゆく消えてしまう運命ですが、消えないですむ〈イマジナリ〉の世界があるという世界観。運よく延命できたら、想像主から独立して従属せず生きられているんだっていう設定がね、そういう考え方もあるのかと思いました。世界が広がりますよね。

──それを映画にしていくときに課題になると捉えたことは?

百瀬 誰にも見えない存在を、さもいるように描くというのは、映像を作るうえでは、すごくおもしろい課題だと思いましたが、どう組み立てて演出していけば、そこにリアリティを与えて存在させることができるか……これはおもしろいけど難しいぞ、というところでしたね。

西村 百瀬さんが原作を読んだあとに言った言葉で印象的だったのは、「これは辛すぎる」だったんです。もちろん悲劇性はあるけれど、おそらくあの原作を読んだ方の多くは、そこまでラジャーの感情に寄り添ってはいないと思うんです。出来事を読んでいるというか。でも、百瀬さんは特に、コンテを描くときも作画のときも、目の前で描いてる人物に感情移入して描く方です。登場人物に丁寧に寄り添いながら描いていくので、この物語に対して「辛すぎる」と言ったのは、百瀬さんの優しさでしょうね。 人間側ではなくて、想像されたラジャー側とか〈イマジナリ〉側に立って描く姿勢が最初からあったわけですから。

百瀬 そう言ったかどうかは覚えてないんですけど、でも、そういうことは思いましたね。だから、やっぱり〈イマジナリ〉がリアルに存在してる、ちゃんといる人物として描こうということは、最初のころから思っていました。

© 2023 Ponoc

──脚本は西村さんが手がけられていますが、どのように固めていかれたのでしょう?

西村 当初から決まっていたわけではなく、まずは僕がプロットをまとめたんです。それをもとに「こんな構成で考えている」というやりとりを、スタジオの近くの喫茶店で百瀬さんとやりました。

百瀬 僕は、ちょっと驚いたんだよね。僕なりに原作を読んで、いろいろ考えたうえで西村くんと会ったんだけど、その時点で、すごい分厚いプロットが出来ているわけ。プロットっていうか、西村くんの頭のなかでぐちゃぐちゃしていることまで全部書き留めてあるようなものだったので。

西村 子どもの想像のなかに大人にも当てはまる人間の真実があるというような、隠喩的な企画になればいい映画になると思っていました。ただ、それは口頭では伝わりにくいので、「あらすじを書いてみます」って書き始めたんですが、3、40ページを越えてしまった。たとえば「E.T.」だったら、E.T.と少年は外部の存在なので、物語をはじめるには少年とE.T.が出会って人間側が気づきを得るなり、成長するということですが、ラジャーは、アマンダのなかにいる存在です。思考も動作も、アマンダが想像したことしかラジャーにはできないし、それこそがラジャーの行動や出生の秘密につながっていく。想像の世界だからと好き勝手に作ると物語が真実味を失うので、まずはアマンダがどういう人物かをしっかり掘り下げてからでないとラジャーを浮き上がらせることが出来ない。ファンタジーだからこそリアリティが必要で、それは制約のなかから生まれてくることも確実にある。その積み重ねが、この作品の大切な部分を占めています。〈イマジナリ〉を描くためには、彼らを生みだした人物を形作らないと、単なる嘘の物語になっていきますから。

百瀬 ジンザンやエミリの背景も考えなくてはならないし、ミスター・バンティングと黒髪の少女の関係も同じですね。

© 2023 Ponoc

© 2023 Ponoc

──その後、コンテ制作に入られて。描いていくなかで脚本から思いのほか膨らんでいったシーンはありますか?

百瀬 膨らんだというよりは、脚本には書かれていない要素があるわけです。そこに演出を加えていきました。セリフだけでキャラクターのやりとりを説明しようとすると、映画としてはつまらないものになってしまうので。

西村 微細な心理描写というので思い当たるのは、たとえば、留守番中に黒髪の少女が現われたことを、アマンダが母・リジーに伝える場面です。脚本上では、リジーがアマンダを抱き寄せるとは書いていなかった。でも、百瀬さんのコンテによって、娘の言っていることをよく聞こうとしないまま、ひとまず抱きしめてその場を何とか取り繕おうとする母親と、そうやって母親がなだめようとしているのを敏感に感じとる娘のちぐはぐな感じが強化されて描きだされました。ああ、こういう感じ、と納得した記憶があります。

──リジーはリジーで仕事の面接に落ちてしまって、大人とはいえ、ちょっと余裕がない状況で。

西村 母と娘の溝が明らかになるいいシーンだと思います。その後のリジーの「何やってんだ」という溜息まじりに髪をかきむしるシーンも、脚本の文字だけで見れば人によっては心理が伝わらないセリフでもあったでしょうね。僕自身、百瀬さんに伝わるかなって思いながら書き入れたんですけど、百瀬さんは「これ、わかる」と納得して演出を施してくれて。リジーがアマンダを抱きしめる描写があるからこそ、リジーの風呂上がりのこのセリフとアクションが活きて、結果としてリジーの母親像が形作られましたからね。

© 2023 Ponoc

──ところで、コンテを描いている際に「筆が乗る」みたいな感覚ってあるものなのでしょうか? あるいは設計図みたいなものだから、そういうものではないのか。

百瀬 「筆が乗る」って、ありますよ。言葉の通り、まさに乗る。確かに結果的には設計図になるんですけど、やっぱり感情的というか、心の動きに乗らないと進められない。感情移入しすぎたら問題かもしれないけど、少なくとも自分は、そういう感じにしか描けないですね。

西村 今回、難しい感情心理の局面はいくつかあったと思います。たとえば、〈イマジナリ〉の町に足を踏み入れたときのラジャーの気持ちは、実はとても微妙な心理です。身を捨てて最愛の人に会える可能性を選ぶか、それとも自分の身を選ぶかというような。ラジャーはヒーロー映画の主人公ではないので、私たち同様に混乱のなかではっきりとした答えなんて出せやしない。それが人間的には真実味のある心情ではあるものの、その不明瞭さを違和感なく受け止めてもらう必要があって、難しい演出だったとは思います。

百瀬 そう、ずっと宙ぶらりんでね。結構長い間、宙ぶらりんなんです。

西村 脚本でわかりやすく振り切って見せることもできるところでしたが、でも、そうすると映画が異なるものになってしまう。ヒーロー物のように成長して何かを達成するという映画ではなく、達成すべき何かを私たちがラジャーといっしょに見つけだすことが主眼となるような映画でしたから、ラジャーの心理の揺れ動きこそが重要だった。

──宙ぶらりんなままの、心の揺れを追っていく。

西村 そうですね。今回、画づくりは最近主流の写実によった描写ではないのですが、内面に関しては微細な心理を描く必要がありました。最近は画を繊細にして、心理や行動原理は大胆な作品が多いように思いますが、子どもと大人の境にいるアマンダも、現実と想像の間にいるラジャーも、単純な心理で生きているわけではない。大人から見れば嘘の友だちであるラジャーですが、私たち人間と同じように誰かを大切に思いつづけている。その心理は僕にとっては真実でしたし、ラジャーを描く根源的な理由でしたから。

© 2023 Ponoc

──最後に、今制作を振り返って、どんな思いがありますか?

百瀬 アニメーションの作り方って会社、スタジオごとに違いますよね。ひとつの作品に対しての入れ込み方というか……スタジオポノックは、やっぱりどちらかというとスタジオジブリっぽい。

西村 どういうところがですか?

百瀬 大きなスタジオだといろいろな作品を同時に手がけているから、ひとつの作品にそこまでみんなが集中していなかったりするじゃないですか。

西村 なるほど。会社の規模が大きくないからという理由も大きいですけど、たしかにひとつの作品にスタジオ全員で取り組んでいますね。

百瀬 何にせよ集中させてもらえるというのは、絵描きにとっては、ありがたい環境だなあ、というのは今回強く思いました。影をつけてくれたフランスのアニメーションスタジオ(Les Films Du Poisson Rouge)との画づくりにも手応えを感じています。

西村 そういう意味では、企画の立て方はジブリと似ているようでいて、少し違うかもしれません。宮﨑(駿)さんは自分が作りたいものは自分でイメージして企画を立てられていた。高畑(勲)さんは自分が描く題材をご自身で常に深く考えつづけていた。一方、ポノックの場合は企画が僕だとしても、僕だけがやりたい企画を出しているわけではない。描く監督なり演出家なりを頭に浮かべて、今回で言えば百瀬さんですが、百瀬さんとなら価値ある映画になるという企画を立てる。絵描きが確信を持てない企画は、たとえ原作がよくてもあきらめたりする。この食材を渡したら、百瀬さんという一流料理人は最高の料理を作れるはずだという期待からはじまった企画であり、それに思いきり応えていただいた映画になったと思います。

【取材・文:ワダヒトミ】

「屋根裏のラジャー」

●公開中

スタッフ:原作=A.F.ハロルド 「The Imaginary」(「ぼくが消えないうちに」こだまともこ訳・ポプラ社刊) 監督=百瀬義行 プロデューサー=西村義明 制作=スタジオポノック 製作=「屋根裏のラジャー」製作委員会

キャスト:ラジャー=寺田心 アマンダ=鈴木梨央 リジー=安藤サクラ エミリ=仲里依紗 オーロラ=杉咲花 ジンザン=山田孝之 ダウンビートおばあちゃん=高畑淳子 老犬=寺尾聰 ミスター・バンティング=イッセー尾形

リンク:「屋根裏のラジャー」公式サイト

スタジオポノック公式X(Twitter)・@StudioPonoc